Date de création : 17.01.2009

Dernière mise à jour :

31.08.2022

12412 articles

RechercherRubriques

>> Toutes les rubriques <<

· Liste de chanteurs reggae francais (2)

· P textes (269)

· A textes (267)

· B textes (283)

· D textes (247)

· S textes (195)

· J textes (221)

· Amour noir et blanc (108)

· Anderlecht (198)

· Dictions et dictons et proverbes (126)

artiste connus et moin connus

bonjour

bonjour du vendredi

samedi est pas loin

dimanche premier avril se promène par la

n oublions pas le petit poisson d avril mdr

moi je pêche pas

dimanche sera

ausi le dimanche des rameau

le journée me parait un peu chaud et froide

oui il est que cette heure la

le train arrive et moi je m envol

vers .....

enfin CA seras se soir CA

ou demain matin

bin ou bien oui j ai tellement de choses

a faire

pensés a vous tous

rêvé a certaine chose

allé a toute suite

n oublions pas c est le début des play offf

bonne journée a tous

rasta

poétesse

Catégorie:Poétesse

Aller à : Navigation, rechercher

Sous-catégories

Cette catégorie comprend les 3 sous-catégories suivantes.

Index : Début • 0-9·A·B·C·D·E·F·G·H· I ·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z

Outils : Arborescence • CatScan • Graphique • Recherche interne • Suivi

F

[×] Poétesse française – 231 P

S

[×] Poétesse suisse – 4 P

T

[×] Trobairitz – 9 P

Pages dans la catégorie « Poétesse »

Cette catégorie contient les 185 pages suivantes.

Index : Début • 0-9·A·B·C·D·E·F·G·H· I ·J·K·L·M·N·O·P·Q·R·S·T·U·V·W·X·Y·Z

Outils : Arborescence • CatScan • Graphique • Recherche interne • Suivi

A

- Wafaâ Abd-al-Razzaq

- Mercedes de Acosta

- Léonie Adams

- Fleur Adcock

- Agathe-Sophie Sasserno

- Agnieszka Osiecka

- Grace Aguilar

- Ilse Aichinger

- Anna Akhmatova

- Raïssa Akhmatova

- Nazik al-Mala'ika

- Dorothy Allison

- Guadalupe Amor

- Emma Andijewska

- Isabella Andreini

- Maya Angelou

- Gloria Anzaldúa

- Marina Arrate

- Asmaa bint Marwân

- Aspazija

- Lera Auerbach

- Rose Ausländer

- Auvaiyar

B

- Ingeborg Bachmann

- Luisa Ballesteros Rosas

- Anna Laetitia Barbauld

- Vizma Belsevica

- Ruth Benedict

- Annie Bentoiu

- Gabrielle Bernard

- Suster Bertken

- Claudine Bertrand

- Matilda Betham-Edwards

- Anna Bijns

- Elizabeth Bishop

- Ana Cecilia Blum

- Maria Selvaggia Borghini

- Katherina Boudewyns

- Giannina Braschi

- Titia Brongersma

- Nicole Brossard

- Julia de Burgos

C

- Rosario Castellanos

- Eurydice Reinert Cend

- Ana Cristina Cesar

- Elmira Chackal

- Dulce Chacón

- Marina Colasanti

- Corinne

- Cornificia

- Juana Inés de la Cruz

- Véronique Cyr

D

- Emily Dickinson

- Heather Dohollau

- Guerguina Dvoretzka

E

- Enheduanna

- Érinna

- Florbela Espanca

- Ileana Espinel

- María Fernanda Espinosa

- Alda do Espírito Santo

- Eucheria

F

- Soledad Fariña Vicuña

- Eleanor Farjeon

- Ida Faubert

- Sia Figiel

- Kati-Claudia Fofonoff

- Veronica Franco

- Katarina Frostenson

- Astrid Fugellie

G

- Veronica Gambara

- Leah Goldberg

- Esther Granek

- Guan Daosheng

- Adelina Gurrea

H

- Marilyn Hacker

- Joumana Haddad

- Hadewijch d'Anvers

- Irène Hamoir

- Joy Harjo

- H.D.

- Helga Maria Novak

- H? Xuân H??ng

- Corinne Hoex

- Akua Lezli Hope

- Ricarda Huch

- Siri Hustvedt

I

- Touria Ikbal

J

- Taraneh Javanbakht

- Jean "Binta" Breeze

- Jórunn skáldmær

- Natalia Jouravliova

K

- Ronelda Kamfer

- Sylva Kapoutikian

- Laura Kasischke

- Raymonde de Kervern

- Meena Keshwar Kamal

- Petronella Keysers

- Vénus Khoury-Ghata

- Leokadia Komaiszko

L

- Blanche Lamontagne-Beauregard

- Emma Lazarus

- Charlotte Lennox

- Katharina Lescailje

- Rosalie Lessard

- Liza Leyla

- Audre Lorde

- Virginie Loveling

- Mary Low

- Kristina Lugn

- Violeta Luna

M

- Chantal Maillard

- Desanka Maksimovi?

- Dina Mangabeira

- Joyce Mansour

- Maria Mercè Marçal

- Maria Marly de Oliveira

- Chiara Matraini

- Rooma Mehra

- Alda Merini

- Charlotte Mew

- Gabriela Mistral

- Petronella Moens

- Ana María Moix

M (suite)

- Marianne Moore

N

- Eliana Navarro

- Noémia de Sousa

O

- Barbara Ogier

- Mary Oliver

- Diana Orlow

- Hanni Ossott

P

- Dorothy Parker

- Caroline Pavlova

- Cristina Peri Rossi

- Katherine Philips

- Sylvia Plath

- Jessie Pope

- Praxilla

- Karen Press

- Faltonia Betitia Proba

R

- Claudia Rankine

- Lou Raoul

- Clarisse Ratsifandrihamanana

- Adrienne Rich

- Denise Riley

- Henriette Roland Holst

- Rosario Murillo

- Christina Rossetti

- Ievdokia Rostoptchina

S

- Nelly Sachs

- Vita Sackville-West

- Amina Saïd

- Christiane Saleh

- Lucía Sánchez Saornil

- Sapho (chanteuse)

- Sappho

- Homa Sayar

- Annie M.G. Schmidt

- Anne Marie de Schurman

- Ángela Serna

- Anne Sexton

- Ntozake Shange

- Shä-Key (Hanifah Walidah)

- Eleni Sikelianos

- Johanna Skibsrud

- Cherry Smyth

- Susana Soca

- Gertrude Stein

- Steinunn Refsdóttir

- Cole Swensen

- Wis?awa Szymborska

T

- Télésille

- Clara Tice

- Fadwa Touqan

- Jessica Tremblay

- Marina Tsvetaïeva

- Nadia Tuéni

V

- Anna Visscher

- Maria Tesselschade Roemersdochter Visscher

- Renée Vivien

W

- Bronis?awa Wajs

- Yona Wallach

- Jane Wilde

Z

- Suzana Zisi

- Cvijeta Zuzori?

pierre seghers

Pierre Seghers

Cet article est une ébauche concernant la littérature. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. |

Pierre Seghers, né le 5 janvier 1906 à Paris et décédé le 4 novembre 1987 à Créteil, est un éditeur et un poète français.

Il écrivit, dans la clandestinité, sous les pseudonymes de Louis Maste ou de Paul Rutgers.

Sommaire [masquer] |

Vie et œuvre[Vie et œuvre" href="http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Seghers&action=edit§ion=1">modifier]

Pierre Seghers fait ses études secondaires au lycée de Carpentras et obtient le baccalauréat de philosophie. De sa rencontre avec Louis Jou en 1930, il se prend de passion pour la poésie et les livres. Il exerce divers métiers avant de se consacrer à partir de 1938 à la poésie. En septembre 1939, il est mobilisé et fonde une revue, Poètes casqués. Dès le début de la guerre (1940), il entre dans la résistance et participe aux publications clandestines (Les Éditions de Minuit, Cahiers de la Libération, etc.).

En 1943, avec ses amis François Lachenal, Paul Éluard et Jean Lescure, il rassemble les textes de nombreux poètes résistants dans L'Honneur des poètes, publié aux Éditions de Minuit. Face à l'oppression, les poètes chantent en chœur l'espoir, la liberté.

En 1969, il cède sa maison d'édition à Robert Laffont pour se consacrer à ses propres travaux.

En 1975, il soutient une thèse de doctorat à l'université Paris-X, sur « La poésie en France et la culture populaire1,2 ».

En 1983, à la demande de Jacques Chirac, maire de Paris, il crée, avec son ami Pierre Emmanuel, la Maison de la Poésie de la Ville de Paris.

Il est enterré au cimetière du Montparnasse (7e division), à côté des tombes des acteurs Marcel Bozzuffi et Philippe Noiret.

- Prix

- 1959 : prix Guillaume Apollinaire1

- 1960 : prix Paul Cézanne

- Distinctions

- commandeur de la Légion d'honneur

- commandeur des Arts et Lettres

- officier de la Croix du Sud (Brésil)

Principaux apports[modifier]

Pierre Seghers fut notamment :

- le fondateur des Éditions de la Tour, en 1938, et des Éditions Seghers après guerre (il est à cet époque l'un des plus actifs éditeurs de poésie)

- un membre de la Résistance, aux côtés d'Aragon et d'Éluard ; en 1940, il crée et publie la revue Poésie 40, qui est la revue des « poètes de la Résistance, ouverte à toutes les voix »

- le fondateur de la fameuse collection Poètes d’aujourd’hui lancée en mai 1944 dans un format inhabituel, presque carré (15,5 cm x 13,5 cm), et qui ira de Paul Éluard, le n° 1, jusqu'au n° 270, Jude Stefan, en 1994, puis de la collection Poésie et Chansons

- l'auteur de trois livres de référence :

- l'auteur d'une œuvre poétique personnelle, rassemblée pour l'essentiel dans le volume Le Temps des merveilles (1978)

- l'auteur d'une monographie sur le peintre baroque Monsù Desiderio (Robert Laffont, 1981)

Certains de ses poèmes ont été mis en musique :

- Des filles, il en pleut... et Merde à Vauban par Léo Ferré

- Les Voyous, chanté par Juliette Gréco en 1977

- La Nana d'néné par le compositeur-interprète Ted Scotto (e-disque Les Grands Poètes)

Publications[modifier]

Poésie[modifier]

- Bonne-Espérance, Éditions de la Tour, 1939

- Pour les quatre saisons, Poésie 42

- Octobre, Poésie publié en 1942 mais écrit en décembre 1941

- Le Chien de pique, Ides et Calendes, 1943

- Le Domaine public, Poésie 45 et Pariseau Montréal

- Jeune fille, Éditions Seghers, 1947

- Menaces de mort, La presse à bras, 1948

- Six Poèmes pour Véronique, Poésie 50

- Poèmes choisis, Éditions Seghers, 1952

- Le Cœur-Volant, Les Écrivains réunis, 1954

- Racines, Interc. du Livre, 1956

- Les Pierres, Interc. du Livre, 1956

- Chansons et complaintes, tome I, Éditions Seghers, 1959

- Chansons et complaintes, tome II, Éditions Seghers, 1961

- Piranèse, Ides et Calendes, 1961

- Chansons et complaintes, tome III, Éditions Seghers, 1964

- Dialogue, 1965

- Dis-moi, ma vie, 1973

- Le Temps des merveilles, Éditions Seghers, 1978

Prose[modifier]

- Richaud du Combat, Stols, 1944

- L'Homme du commun, Poésie 44

- Considérations, ou Histoires sous la langue, Collection des 150

Anthologies[modifier]

- L'Art poétique

- L'Art de la peinture

- La France à livre ouvert

- Le Livre d'or de la poésie française (des origines à 1940), Éditions Marabout

- Le livre d'or du Divan, Hâfiz, Éditions Robert Laffont / Seghers (1978).

Références[modifier]

Liens[modifier]

Liens internes[modifier]

Liens externes[modifier]

- Vidéo : Pierre Seghers en 1967, il s'exprime sur sa nouvelle collection Poésie et Chansons ; archives de la Télévision suisse romande

- Maison de laPoésie de la Ville de Paris

- Fonds Pierre Seghers, IMEC

- Éditions Seghers

pétrus

Pétrus Borel

| Pétrus Borel | |

Pétrus Borel. Gravure d'après Célestin Nanteuil | |

| Autres noms | Le lycanthrope |

|---|---|

| Activité(s) | Écrivain, poète et traducteur. |

| Naissance | Lyon, le 29 juin 1809 |

| Décès | Mostaganem, le 17 juillet 1859 |

| Mouvement(s) | Romantisme frénétique |

| Genre(s) | Roman, nouvelle, poésie, feuilleton |

| Œuvres principales | |

| |

Joseph-Pétrus Borel d’Hauterive, dit Pétrus Borel ou encore « le lycanthrope », né à Lyon, au 24, rue des Quatre Chapeaux, le 29 juin 18091,2 et mort à Mostaganem (Algérie) le 17 juillet 18591, est un poète, traducteur et écrivain français.

Pétrus Borel est le frère d'André Borel d'Hauterive, auteur d'un Annuaire de la noblesse, qui s'efforça de prouver que les Borel descendaient d'une famille de la petite noblesse dauphinoise des environs de Briançon2. Parmi ses autres frères et sœurs, on peut également signaler François-Victor, éditeur sous le nom de Francisque, né à Lyon le 26 pluviôse an X (15 février 1802), Benoît-François, dit « Bénoni », né le 27 thermidor an XI (15 août 1803), Françoise-Victoire, née le 22 brumaire an XIII (13 novembre 1804).

Sommaire [masquer] |

Biographie[modifier]

Débuts[modifier]

Pétrus Borel est le douzième des quatorze enfants d'André Borel, clincailler, et de Magdeleine Victoire Garnaud1. D'après Jules Claretie, son père avait combattu sous les ordres de Précy lors du siège de Lyon et avait dû se cacher en Suisse3. En fait, né en 1765 au Grand-Villars de Jean-Aldéran Borel, marchand, et de Marguerite Garnaud, s'installe à Lyon à la mort de ses parents, chez son oncle et curateur Pierre Garnaud, qui l'emploie dans son commerce de clincaillerie. Marié le 2 février 1790 en l'église collégiale de Saint-Nizier à sa cousine germaine Magdeleine-Pierrette-Victoire Garnaud, fille de son curateur et de Pierrette Ugenaud, il s'installe comme clincailler au n° 24 de la rue des Quatre-Chapeaux. Pendant le soulèvement de Lyon contre la Convention nationale, il se mêle brièvement aux événements, s'exile peut-être après la prise de la ville, même si n'est guère probable, et certainement peu de temps. Le 16 novembre 1793, il est condamné à 560 livres d'amende par la Commission populaire de Lyon4.

Le couple a quatorze enfants: Pierre-Victor, né le 5 avril 1791; François Pierrette, née le 19 décembre 1792; Marguerite, née le 5 thermidor an II (23 juillet 1794); Joséphine-Françoise, née le 25 frimaire an IV (16 décembre 1795); Claudine-Mélanie, née le 13 floréal an V (2 mai 1797); Lucrère-Mélanie, née le 11 brumaire an VII (1er novembre 1798); François, né 6 germinal an VIII (27 mars 1800); François-Victor, dit Francisque, né le 26 pluviôse an X (26 janvier 1802); Benoît-François, dit Bénoni, né le 27 thermidor an XI (15 août 1803); François-Victoire, née le 22 brumaire an XIII (13 novembre 1804); François-André, né le 14 novembre 1806; Joseph-Pétrus, né le 29 juin 1809; Jean-Baptiste, né le 18 décembre 1810; André-François-Joseph, né le 3 juillet 18124.

En 1820, les Borel s'installent à Paris, au 10, rue Notre-Dame-de-Nazareth, comme marchands de sparterie. Pétrus suit l'enseignement du Petit séminaire de Sainte-Élisabeth une école religieuse et parfait son éducation auprès de l'abbé Marduel, qui le fait entrer au Petit séminaire de Saint-Roch. En 1828, il est secrétaire d'un architecte à Melun4,1, sa famille souhaitant qu'il s'initie à l'art architectural. Il fréquente l'atelier de l'architecte néo-classique Antoine-Martin Garnaud1, rue de l’Abbaye, puis Bourlat. Établi à son propre compte dès 1829 après cinq ans d'apprentissage, il éprouve paradoxalement de grandes difficultés à s'intéresser à l'architecture de son temps, cultivant une passion puissante pour le Moyen Âge. Son style nouveau lui ayant valu quelques procès, il délaisse l'architecture pour s'adonner au dessin, donnant libre cours à son amour pour les formes et les couleurs, auprès d'Eugène Devéria, dont il devient l'ami. Mais il se rend vite compte qu'il n'est pas fait pour le dessin, et sa foi dans son mérite, son désir de s'imposer auprès des grands hommes de son temps, le poussent vers le journalisme en 1830. À partir de 1829, il appartient au Pétit Cénacle, qui réunit autour de Jehan Duseigneur Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Philothée O'Neddy, Auguste Maquet, Joseph Bouchardy, Alphonse Brot et Napoléon Thomas1, et dont il devient l'âme. Il se révèle, lors des Trois Glorieuses, farouche républicain, « faute, comme il le précisera lui-même plus tard, non sans humour, de pouvoir être caraïbe ». Après les journées de juillet, il fréquente les réunions de la Société des Amis du Peuple1.

Le Lycanthrope[modifier]

Tout en souffrant affreusement de la pauvreté, au point de se voir dans l'impossibilité de manger à sa faim (cf. son poème Misère), il s'affuble du surnom excentrique qui caractérise si bien son caractère tourmenté, et versifie à cœur-joie. Le 25 février 1830, il assiste, à la demande de Victor Hugo, à la première d'Hernani, qu'il défend vigoureusement lors de la bataille homonyme.

Au printemps 1831, il est interné à Écouy pour défaut de passeport. Durant l'été, il tente avec ses amis du Petit Cénacle l'expérience naturiste du Camp des Tartares dans une maison de la rue de Rochechouart, au bas de Montmartre. La même année, il publie des Stances sur les Blessures de l'Institut et Le Vieux capitaine dans l'Almanach des muses, Barraou le charpentier, « légende antillaise » dans Le Mercure de France au XIXe siècle1.

En janvier 1832, il publie son premier recueil de vers, intitulé Rhapsodies, mais aussi La Corse et Benoni dans l'Almanach des muses, et Heur et malheur dans les Annales romantiques1. En 1833 paraît une compilation de nouvelles très particulières, Champavert, Contes immoraux. En 1836 sort sa traduction du Robinson Crusoë de Daniel Defoe, si admirable qu'elle est encore éditée aujourd'hui. En 1839, ce sera Madame Putiphar, son grand roman, paru chez Ollivier en deux volumes. Le 3 juin, Jules Janin en donne un article hostile au Journal des débats. Il publie la même année Janiquette (23-24 juillet) dans France)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Presse_%28France%29">La Presse et Yariko (10 octobre) dans Le Voleur1.

À partir de 1834, il vit avec Marie-Antoinette Grangeret, veuve d'Augustin Claye5. Au début de 1840, il s'installe avec elle et ses enfants, Gabrielle et Justus dans une ferme d'Asnières, près de la gare, qu'il appelle plaisamment « L'Auberge de l'Âne mort et de la Femme guillotinée », où de nombreux amis viennent le voir parmi lesquels les peintres de la colonie de Bougival: Célestin Nanteuil, Baron, Français, les frères Leleux, ainsi que Gautier, O'Neddy, Fernand Boissard ou son frère André1.

En 1841, il publie Le Gniaffe dans le tome IV des Français peints par eux-mêmes, Le Capitaine François de Civille (7-8 juin) dans Le Commerce. En 1842 paraît Miss Hazel (27 mars, 3 et 10 avril) dans L'Artiste et La Nonne de Peñaranda (juin) dans la Revue de Paris. En 1843, c'est Le Trésor de la Caverne d'Arcueil (avril) dans la Revue de Paris et Daphné (19, 20, 21 et 22 novembre) dans Le Messager des Chambres1, mais aussi Gottfried Wolfgang, adaptation de l'Aventure d'un étudiant allemand (1824) de Washington Irving parue dans La Sylphide, et dont Alexandre Dumas s'inspirera en 1859 pour sa Femme au Collier de velours6.

De retour à Paris en 1844, il prend le 25 février la direction de Satan, auparavant dirigé par son frère Francisque, et y donne de nombreux articles, notamment un Salon en six feuilletons du 17 mars au 15 mai. Il crée également la Revue pittoresque et son annexe L'Âne d'or, et publie trois sonnets (24 mai), Le Vert-Galant (6 octobre) et De la chaussure chez les anciens et chez les modernes (15 et 25 décembre) dans L'Artiste1.

En 1845, il fréquente les bureaux de L'Artiste, dirigé par son ami Arsène Houssaye et le Divan Le Peletier en compagnie de Gautier, Nerval et Édouard Ourliac. Dans le même temps, il publie Mab Ivin de Roscof (1er et 15 avril) dans La Pandore, Sur l'amour (11 mai), Du général Marceau et de Clémence Isaure (25 mai), Pierre Bayle (10 août) et Alger et son avenir littéraire (29 novembre) dans L'Artiste. En septembre, il est rédacteur en chef du feuilleton de la Société générale de Presse créée par Dutacq, qui n'a pas de suites1.

L'Algérien[modifier]

Bien que travaillant fort laborieusement, il ne parvient pas à subvenir à ses besoins. En 1845, Gautier, rentré d'un voyage en Algérie lui ayant suggéré d'entrer dans l'administration coloniale, il obtient l'appui d'Émile et Delphine de Girardin, amis de Bugeaud. Le 13 décembre, il est nommé inspecteur de la colonisation de 2e classe. Lassitude oblige, il accepte le poste, mais la presse républicaine se déchaîne contre lui, en particulier L'Esprit public et Le National d'Armand Marrast, qu'il provoque en duel1.

En 1846, il publie Le Fou du roi de Suède (1er, 2 et 3 janvier) et Mon ami Panturier (8 et 9 janvier) dans Le Commerce, ainsi que Sur l'art (11 janvier) dans L'Artiste, avant de s'embarquer le 20 janvier à bord du Charlemagne à destination d'Alger. Débarqué le 25 janvier, il prend ses fonctions de secrétaire auprès du maréchal Bugeaud. Marie-Antoinette Claye, Gabrielle et Justus arrivent à leur tour le 25 juin et s'installent rue Darfour. À Alger, il publie Une représentation de Ruy Blas par des amateurs (11 mai) et La Science en Afrique (24 novembre) dans L'Akhbar1.

Après la démission de Bugeaud, en juin 1847, Borel est nommé inspecteur de la colonisation à Mostaganem le 19 juillet. Le 2 septembre, il se marie à Alger avec Gabrielle Claye, dite Béatrix, fille de sa maîtresse Marie-Antoinette Claye et d'Augustin Claye (mort en 1827), âgée de 19 ans, avant de prendre son poste à Mostaganem le 7 septembre. En octobre, Mme Claye achète un terrain sur lequel sera bâti petit à petit une maison baptisée « le Castel de Haute-Pensée » par Borel. Dans le même temps, il publie Un Anglais en Afrique (6-15 juillet), qui reprend Daphné, et Les Courses à Mostaganem (18 novembre) dans L'Akhbar1.

Le 9 janvier 1848 paraît dans L'Artiste un texte attribué à Borel, Du Iugement publicque. Après la Révolution de février 1848 et la proclamation de la France)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Deuxi%C3%A8me_R%C3%A9publique_%28France%29">Deuxième République, L'Akhbar annonce le 11 avril sa candidature à la députation1. Destitué le 12 juin 1848 par Frédéric Lacroix (1811-1863), directeur général des affaires civiles d'Alger, envoyé d'Armand Marrast, il vit chichement du produit de ses terres, adressant plusieurs demandes de réintégration au ministre de la Guerre durant l'année 1849. Le 15 décembre 1849, grâce à l'intervention du maréchal Bugeaud et du général Daumas, il est réintégré dans le corps des inspecteurs de la colonisation, mais envoyé dans le département de Constantine. Du 2 avril au 3 juillet 1850, il est chargé du pénitencier de Lambessa, alors en construction. En juillet, il écrit Le Voyageur qui raccommode ses souliers, un long poème contre les socialistes1.

Le 16 août 1851, ayant adressé au ministre de la Guerre de nombreuses lettres pour retrouver son ancien poste, il est muté à Mostaganem, où il arrive en septembre. Dans cette ville, il retrouve son ancien ami Ausone de Chancel, qui y occupe les fonctions de sous-préfet. Nommé par décret maire de Blad-Touaria, nouvelle colonie agricole située près de Mostaganem, il se révèle excellent administrateur mais, victime des idées romantiques qui ne l'ont jamais quitté, il emploie aussi bien les deniers publics que les siens pour sauver ses administrés de la faim et des fièvres. Le 18 juin 1852, il perd ses fonctions de maire, Blad-Touaria devenant l'annexe d'Aboukir. La 21 juin 1853, Chancel est muté à Blida et remplacé par le vicomte de Gantès, qui prend la défense de Borel quand le préfet d'Oran, Louis Majorel, critique ses rapports — Jules Claretie affirme que la plus grande partie était faite en vers7. Le 7 septembre, une amende de 85 francs est prononcée contre Borel pour négligence dans l'établissement de documents statistiques. Le 7 janvier 1854, Borel adresse à Gantès une lettre de 16 pages dans laquelle il se défend contre les reproches de Majorel et envoie une copie au ministre. Majorel ayant envoyé à son tour le 24 janvier une lettre au ministre pour se plaindre des agissements de Borel, le ministre invite, le 23 mars, le préfet à punir Borel en lui retenant cinq jours d'appointements. À partir de cette date, Gantès change d'attitude, faisant montre d'une franche hostilité à l'égard de Borel1.

En janvier 1855, en l'absence de Gantès, partie en métropole, Borel écrit Comme quoi toute collaboration est rendue impossible pour l'inspecteur de la colonisation de Mostaganem par M. de Gantès, sous-préfet de l'arrondissement, et par son bureau de colonisation, adressé au sous-préfet par intérim, au préfet Majorel et au ministre de la Guerre. Cette lettre contenant des accusations de malversations à l'encontre de Gantès, le ministre décide le 23 mars de procéder à une enquête, menée par le comte de Dax en mai et juin. Celle-ci blanchissant Gantès et donnant tous les torts à Borel, celui-ci lui adresse le 12 juin une longue lettre pour se défendre. Il n'en est pas moins révoqué définitivement le 27 août1.

Installé alors sur ses terres comme simple colon, Borel sépuise dans des travaux agricoles. En avril 1856, Gantès est rétrogadé, nommé sous-préfet à Philippeville et remplacé par M. Otten, qui deviendra l'ami de Borel. En décembre, Pétrus apprend à son frère Borel que Gabrielle attend un enfant, Aldéran-André-Pétrus-Bénoni, qui voit le jour le 14 avril 1857, peu après la mort, le 21 janvier, de Marie-Antoinette Claye, folle depuis 1852. Pour se délasser, il écrit quelques poèmes de circonstances pour les filles du sous-préfet Otten, le dernier étant adressé à Gabrielle Otten le 5 juillet 18581.

Le 17 juillet 1859, Borel meurt, sans doute suite à une insolation1.

Il connaît une gloire posthume grâce aux surréalistes et à André Breton qui sortirent de l'oubli des œuvres qui leur semblaient révolutionnaires.

Il est considéré aujourd'hui comme le représentant par excellence du frénétisme.

Jugements d'auteurs[modifier]

- Théophile Gautier : « Une individualité pivotale autour de laquelle les autres s'implantent et gravitent. » (Histoire du romantisme, 1872)

- Charles Baudelaire : « Il y a des noms qui deviennent proverbes et adjectifs. Quand un petit journal veut, en 1859, exprimer tout le dégoût et le mépris que lui inspire une poésie ou un roman d’un caractère sombre et outré, il lance le mot: Pétrus Borel! et tout est dit. Le jugement est prononcé, l’auteur est foudroyé. Pétrus Borel, ou Champavert le Lycanthrope, auteur de Rhapsodies, de Contes immoraux et de Madame Putiphar, fut une des étoiles du sombre ciel romantique. [...] Sans Pétrus Borel, il y aurait une lacune dans le Romantisme. [...] Pour moi, j'avoue sincèrement, quand même j'y sentirais un ridicule, que j'ai toujours eu quelque sympathie pour ce malheureux écrivain dont le génie manqué, plein d'ambition et de maladresse, n'a su produire que des ébauches minutieuses, des éclairs orageux, des figures dont quelque chose de trop bizarre... altère la naïve grandeur. »8

- Tristan Tzara : « La Lycanthropie de Pétrus Borel n'est pas une attitude d'esthète, elle a des racines profondes dans le comportement social du poète [...] qui prend conscience de son infériorité dans le rang social et de sa supériorité dans l'ordre moral. »9

- André Breton : « Le style de l'écrivain, auquel s'applique comme à aucun autre l'épithète « frénétique » et son orthographe attentivement baroque, semblent bien tendre à provoquer chez le lecteur une résistance relative à l'égard de l'émotion même qu'on veut lui faire éprouver, résistance basée sur l'extrême singularisation de la forme et faute de laquelle le message par trop alarmant de l'auteur cesserait d'être perçu. »10

- Louis Aragon : « Il paraît que j'ai de la condescendance pour les poètes mineurs. Et pourtant par là on entend Pétrus Borel, ce colosse. »11

Œuvres[modifier]

Sur les autres projets Wikimédia :

- « Pétrus Borel », sur Wikisource (bibliothèque universelle)

- Rhapsodies (poésies, 1832) Texte en ligne

- Champavert, contes immoraux (nouvelles, 1833), réédition Sulliver sous le titre Champavert, le lycanthrope (1996) Texte en ligne

- Daniel Defoe : Robinson Crusoë (traduction, 1833) tomes 1 image.r=Petrus+Borel.langFR.f1.pagination">et 2

- L'Obélisque de Louqsor (pamphlet, 1836) image.r=Borel.langFR.f229.pdf">Texte en ligne

- Madame Putiphar (roman, 1839), réédition Phébus

- Pétrus Borel, escales à Lycanthropolis, anthologie de plusieurs textes courts (contes, articles de journaux, pamphlets...), édition établie par Hugues Béesau et Karine Cnudde avec un texte de clôture d'Olivier Rossignot, Le Vampire Actif, juin 2010.

Bibliographie[modifier]

- Charles Baudelaire, L'Art romantique, XVI: Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains - Pétrus Borel.

- André Breton, Anthologie de l'humour noir, Le Sagittaire, 1940.

- Jules Claretie, Pétrus Borel le lycanthrope, René Pincebourde, 1865, 139 pages.

- Jean-Luc Steinmetz:

- Pétrus Borel: un auteur provisoire, Presses universitaires de Lille, 1986, 224 pages.

- Pétrus Borel: vocation, poète maudit, Fayard, 2002, 434 pages (ISBN 2-213-61227-7).

Notes et références[modifier]

- ? a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t, u, v et w Jean-Luc Steinmetz, Pétrus Borel: un auteur provisoire, Presses universitaires de Lille, 1986, 224 pages.

- ? a et b Jean-Luc Steinmetz, « L'ouïe du nom », dans Philippe Bonnefis, Alain Buisine (dir.), La Chose capitale: essais sur les noms de Barbey, Barthes, Bloy, Borel, Huysmans, Maupassant, Paulhan, Presses universitaires Septentrion, 1981, 249 pages, pp. 137-158 (ISBN 2-86531-006-X).

- ? Jules Claretie, Pétrus Borel le lycanthrope, pp. 6-8.

- ? a, b et c Aristide Marie, Petrus Borel, le lycanthrope: sa vie et son oeuvre ; suivi d'une bibliographie ; orné d'un portrait et de 8 reproductions en heliogravure, Slatkine, 1993, 208 pages, p. 17-22 [archive] (ISBN 2-05-101262-8).

- ? Pétrus Borel, Madame Putiphar: roman, (présentation de Jean-Luc Steinmetz), Phébus, 1999, 434 pages, p. 417 (ISBN 2-85940-568-2).

- ? Jean Le Guennec, David Mendelson, États de l'inconscient dans le récit fantastique, 1800-1900, L'Harmattan, 2002, 317 pages, pp. 122-123.

- ? Jules Claretie, Pétrus Borel le lycanthrope, p. 132.

- ? Charles Baudelaire, L'Art romantique, chapitre XVI : « Réflexions sur quelques-uns de mes contemporains - Pétrus Borel ».

- ? Tristan Tzara, Œuvres complètes, t. V, Flammarion, 1982, p. 111.

- ? André Breton, Œuvres complètes, t. II, Gallimard, 1988, p. 937.

- ? Louis Aragon, Traité du style, Gallimard, 1928, p. 60.

Articles connexes[modifier]

Liens externes[modifier]

- Gottfried Wolfgang, conte disponible sur Gallica

- Notice

- Quelques poèmes

- Hymne au soleil

- Textes en ligne sur la Bibliothèque électronique de Lisieux : Le Croque-mort (1840) ; Le Gniaffe (1841).

- Textes en ligne sur Miscellanées : Prologue de Madame Putiphar & autres poèmes (1839).

poème en prose

Poème en prose

Le poème en prose est une forme hybride, ni nouvelle ou histoire brève, ni poème au sens traditionnel, ce qui complique toute tentative de définition. Suzanne Bernard, dans sa thèse Le Poème en prose de Baudelaire jusqu'à nos jours (Nizet, 1959) propose les critères suivants : « Il s'agit d'un texte en prose bref, formant une unité et caractérisé par sa « gratuité », c'est-à-dire ne visant pas à raconter une histoire ni à transmettre une information mais recherchant un effet poétique ». Poème de forme libre, il n'a pas de vers.

Un aperçu historique permettra mieux de saisir la problématique de cette forme.

Sommaire [masquer] |

Origines[modifier]

Toutefois, la prose poétique restait de la prose, un moyen supplémentaire pour le romancier, une marque de son style, sans constituer une véritable forme de poème. Autour de 1800, pendant que se constitue le romantisme, les aspirations des écrivains tendent de plus en plus vers l'absolu. La poésie suscite à nouveau de l'intérêt (contrairement au siècle des Lumières où elle était considérée comme un ornement) et la versification sera assouplie, notamment par Victor Hugo. Cependant cela ne suffit pas pour certains tempéraments, qui se soumettent plus difficilement à la tyrannie de la rime et du mètre. Les traductions en prose de poésies d'outre-manche attribuées au mythique Ossian seront suivies par plusieurs textes brefs poétiques écrits par des auteurs moins connus aujourd'hui (Xavier Forneret, Jules Lefèvre-Deumier). D'autres donnent leurs écrits pour des traductions de poèmes étrangers ou anciens : La Guzcla de Mérimée, les Chansons madécasses d'Évariste Parny. François-René de Chateaubriand, très porté vers le lyrisme mais doté d'aucun talent pour les vers, écrit de nombreux et célèbres passages de ses livres en prose poétique. Vers la même époque Maurice de Guérin est l'auteur du Centaure, texte lyrique en prose long d'une dizaine de pages. C'est dans ce climat que Aloysius Bertrand publie en 1842 Gaspard de la Nuit, considéré comme le livre fondateur du genre en France. Il utilise consciemment la forme de la ballade médiévale pour évoquer en prose des scènes oniriques ou fantastiques, plutôt des impressions que des récits. On considère cet auteur comme le véritable créateur du poème en prose.

Le développement au XIXe siècle[modifier]

Les grands auteurs romantiques n'ont que peu d'égard pour cette nouvelle forme. En ont-ils seulement connaissance? C'est Baudelaire qui redécouvre le livre de Bertrand, tombé dans l'oubli. Il s'en inspire pour écrire le recueil Petits poèmes en prose dont le titre consacre la formule. Dans la lettre à son éditeur Arsène Houssaye qui sert de préface, Baudelaire explique que la prose est la plus apte à traduire la sensibilité de la vie moderne, surtout pour celle de la ville, qui devient ainsi l'un des thèmes de prédilection du poème en prose. À la suite de ce recueil, les nouvelles productions de ce type foisonnent. Mallarmé y contribue, ainsi que Rimbaud dans les Illuminations, Tristan Corbière, Charles Cros, etc. Sans doute cette forme prépare-t-elle le terrain pour l'émergence du vers libre . Le poème en prose est un genre difficile à cerner, se présentant souvent comme un récit bref, mais s'en distinguant par la langue riche en images et en sonorités, les impressions fortes, l'absence de personnage bien caractérisé. Aucune délimitation n'est très satisfaisante, les textes produits sont parfois inclassables. Ainsi, Une Saison en Enfer de Rimbaud est peut-être plus un témoignage qu'un véritable poème.

Avant cela, le critique littéraire Édouard Monnais considère déjà que le poème en prose existe sous forme de contes ou de récits . En 1835, il écrit dans Le Courrier français à propos de Séraphîta de Balzac : « Séraphîta, roman symbolique et ténébreux, poème en prose bâti sur les rêveries obscures du théosophe Swedenborg1 ». Dans cette voie, on retrouve plus tard d'autres exemples sur lesquels on s'interroge encore : vers la fin du Second Empire, le Comte de Lautréamont (pseudonyme d'Isidore Ducasse) publie les Chants de Maldoror, où se mêlent d'authentiques poèmes en prose, des fragments de roman, des descriptions de rêves et de fantasmes cruels, le tout formant un ensemble dominé par le personnage de Maldoror. Un poème en prose constitue pourtant une unité à lui seul. Peut-il ainsi s'intégrer dans un livre qui se veut pourtant une collection de « chants » ? Mais s'il faut élargir la définition, pourquoi ne pas y inclure des textes suscitant une forte impression, même s'ils se veulent récits ? (cf. les Contes Cruels de Villiers de l'Isle-Adam).

Le XXe siècle[modifier]

Ces questionnements ne sont pas encore au goût du jour au tournant du siècle. La soif d'exotisme est propice à la publication de textes traitant d'un ailleurs mythique ou rêvé : Pierre Louÿs prétend traduire d'anciens poèmes grecs dans les Chants de Bilitis, Paul Claudel (Connaissance de l'Est) et Victor Segalen (Stèles) evoquent l'Asie. Les limites se font de plus en plus floues. Entre Saint-John Perse dont le poésie)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Verset_%28po%C3%A9sie%29">verset deviendra démesuré au point de courir parfois sur presque toute une page et constituer quasiment un paragraphe de prose, entre Blaise Cendrars qui écrit la Prose du transsibérien en... vers (libres), entre André Gide dont Les Nourritures Terrestres sont constituées tantôt de poèmes en vers libres ou versets, tantôt d'extraits de journal, tantôt de prose poétique adressée à son disciple imaginaire Nathanaël, il est difficile de ne pas être désorienté.

Après la première guerre mondiale, Max Jacob dans la préface au Cornet à Dés, tente d'établir une théorie du genre, mais qui répond mal à certaines questions. Pierre Reverdy (Poèmes en Prose) et à sa suite les surréalistes, attirés par l'image de modernité qui s'en dégage depuis ses débuts, ancrent le poème en prose définitivement dans la littérature française, que ce soit sous forme de petits récits oniriques (Poisson Soluble d'André Breton, La Nuit Remue et Un Certain Plume d'Henri Michaux), ou de courts textes dans le style des écritures automatiques comme chez Louis Aragon ou Paul Éluard. Des styles plus personnels apparaissent alors pendant, mais surtout après la Seconde Guerre mondiale. René Char utilise son langage laconique dans de nombreux poèmes en prose et rapproche cette forme de l'aphorisme. Francis Ponge expérimente dans Le Parti pris des choses la description minutieuse des objets quotidiens, démontrant une nouvelle fois la richesse du genre et son lien étroit avec le monde moderne qui nous environne. Pierre Jean Jouve sans doute le plus authentique héritier de Baudelaire au XXe siècle, reprend la forme du texte court et percutant dans ses Proses de 1960 pour revisiter toute son œuvre.

Aujourd'hui[modifier]

Depuis le début des annéees 1940, la plupart des poètes se sont essayés de près ou de loin au poème en prose : Yves Bonnefoy avec Rue Traversière et autres récits en rêve découvre la poésie qui peut résider dans des textes narratifs qui ne sont pas des simples histoires, brouillant ainsi encore plus les genres. Jacques Dupin y déploie son langage rude et beau, selon des rythmes particuliers. Chez Philippe Jaccottet (Paysages avec figures absentes), il s'apparente à l'essai sur l'art. André du Bouchet le ponctue de blancs, caractéristiques de son écriture, ce qui dissout le texte, au point que l'on ne sait où le ranger : prose ou vers ? Michel Deguy pratique deux types d'écriture dans ce genre : l'une plutot réflexive, l'autre à proprement parler "poétique". On peut citer aussi des auteurs comme James Sacré, Jacques Réda, Marcel Béalu, etc. Si le poème en prose a gagné du terrain en supprimant la limite qui existait entre prose et poésie (ce qui se voit dans le roman où l'emploi de la prose poétique s'est généralisé), il demeure à l'affût de nouveaux domaines par le brouillage des limites anciennes et nouvelles, en particulier par l'exploration des expressions hybrides, entre poésie et roman (Emmanuel Hocquard, Olivier Cadiot avec Futur, Ancien Fugitif, Pierre Alféri avec Fmn, Nathalie Quintane avec Début et Cavale), Danielle Sarréra, pseudonyme du romancier Frédérick Tristan. Matthieu Messagier avec Orant propose un "poème", comme il dit, courant sur presque 800 pages de prose, ce qui est très loin de la définition habituelle.

Souvent proche des arts plastiques (Le Sujet Monotype de Dominique Fourcade), le poème en prose est au cœur des préoccupations de la poésie contemporaine, dans son souci de dire à la limite du dicible, parfois jusque dans une langue répétitive, presque informe (Christophe Tarkos dans Anachronisme), au contraire kaléidoscopique, fragmentée (Caroline Sagot-Duvauroux), ou encore particulièrement labile dans son besoin de témoigner de l'horreur suscitée par l'expérience de la radioactivité (comme c'est le cas chez Ferenc Rákóczy dans Éoliennes, ouvrage entièrement construit autour de son journal de Tchernobyl). Laurent Bourdelas, contribue au genre avec plusieurs livres regroupant des "fragments", comme "Le Chemin des indigotiers" (sujet d'une émission sur France Culture en 2003) ou "Les Chroniques d'Aubos". On peut se demander si le journal intime et le carnet de notes pourraient s'apparenter au genre. (André Blanchard, mais aussi le journal de Robert Musil). En conclusion,nous pouvons dire que la prose n'est pas de la poésie au sens le plus strict du terme mais plus un moyen comme un autre de formuler, plus ou moins avec esthétique des pensées, des opinions, des ressentis.

Ailleurs[modifier]

Né en France, le poème en prose s'est propagé dans tout le monde. On trouve des auteurs qui l'ont pratiqué dans les pays anglophones (Oscar Wilde, T. S. Eliot), en Russie (Ivan Tourguéniev), en Allemagne (Rainer Maria Rilke, Stefan George, Günter Eich, Helga Novak, Sarah Kirsch), en Autriche (Friederike Mayröcker), au Québec (Étienne Lalonde). Voir aussi certaines nouvelles très brèves de Kafka et les "microgrammes" de Robert Walser. On trouve ces poèmes aussi aux États-Unis et même en Inde (Udayan Vajpeyi).

On y voit aussi des auteurs dits insulaires, tels Aimé Césaire, Emmanuel Juste, Ernest Pépin, Edouard Glissant, Boris Gamaleya et Khal Torabully explorer cette forme, avec des variantes personnelles, se débarrassant d'une gangue classique formelle trop rigide pour leurs écrits dont l'expérimentation avec la forme ne saurait être coupée de leur contenu intrinsèque.

Bibliographie[modifier]

- Suzanne Bernard, Le Poème en prose de Baudelaire jusqu'à nos jours (Nizet, 1959)

- Charles Baudelaire, Petits poèmes en prose

Articles connexes[modifier]

Liens externes[modifier]

arthur rimbaud

Arthur Rimbaud

| Arthur Rimbaud | |

| Nom de naissance | Jean Nicolas Arthur Rimbaud |

|---|---|

| Autres noms | Jean Baudry Alcide Bava |

| Naissance | 20 octobre 1854 Charleville, |

| Décès | 10 novembre 1891 (à 37 ans) Marseille, |

| Mouvement(s) | inclassable, produit du romantisme (et du Parnasse) |

| Genre(s) | Poésie et poème en prose |

| Œuvres principales | |

Jean Nicolas Arthur Rimbaud est un poète français, né le 20 octobre 1854 à Charleville, mort le 10 novembre 1891 à Marseille.

Arthur Rimbaud écrit ses premiers poèmes à quinze ans et demi. Ses derniers à 20 ans. Lui, pour qui le poète doit être « voyant » et qui proclame qu'il faut « être absolument moderne », renonce subitement à l’écriture malgré la reconnaissance de ses pairs.

Ses idées marginales, anti-bourgeoises et libertaires le poussent à choisir alors une vie aventureuse dont les pérégrinations l’amènent jusqu’au Yémen et en Éthiopie où il devient négociant, voire explorateur. De cette seconde vie, ses écritures consistent en près de 180 lettres (correspondance familiale et professionnelle) et quelques descriptions géographiques1.

Bien que brève, la densité de son œuvre poétique fait d'Arthur Rimbaud une des figures considérables de la littérature française.

Biographie

Jeunesse

Son père, Frédéric Rimbaud, capitaine d'infanterie, est né à Dole, le 7 octobre 1814 ; sa mère Marie Catherine Vitalie Cuif, paysanne née à Roche, le 10 mars 1825. Ils se sont mariés le 8 février 1853 et habitent un appartement au 12 rue Napoléon2. Le couple n’est réuni qu’au gré de rares permissions ; le temps d’avoir cinq enfants avec ponctualité : Jean Nicolas Frédéric, le 2 novembre 1853, Jean Nicolas Arthur, le 20 octobre 1854, Victorine Pauline Vitalie, le 4 juin 1857 (elle mourra le mois suivant), Jeanne Rosalie Vitalie, le 15 juin 1858 et Frédérique Marie Isabelle, le 1er juin 1860. Après la naissance de cette dernière, le couple vivra séparé car, désormais, le capitaine Rimbaud ne reviendra plus à Charleville3.

Se déclarant veuve, la mère déménage avec ses enfants en 1861 pour habiter au 73 rue Bourbon, dans un quartier ouvrier de Charleville. En octobre, le jeune Arthur entame sa scolarité à l'institution Rossat où il récolte les premiers prix.

Figure rigide et soucieuse de respectabilité, vigilante sur l’éducation de ses enfants, Vitalie Rimbaud rend le climat familial étouffant.

Fin 1862, nouveau déménagement pour un quartier bourgeois au 13 cours d’Orléans4.

En 1865, Arthur entre au collège municipal de Charleville, où il se montre brillant élève ; collectionnant les prix d'excellence en littérature, version, thème... Il rédige en latin avec aisance, des poèmes, des élégies, des dialogues. Mais, comme cet extrait de son poème Les Poètes de sept ans5 le laisse imaginer, il bout intérieurement :

Tout le jour il suait d'obéissance ; très

Intelligent ; pourtant des tics noirs, quelques traits,

Semblaient prouver en lui d'âpres hypocrisies.

Dans l'ombre des couloirs aux tentures moisies,

En passant il tirait la langue, les deux poings

À l'aine, et dans ses yeux fermés voyait des points.

En juillet 1869, il participe aux épreuves du Concours académique6 de composition latine sur le thème « Jugurtha », qu'il remporte facilement. Le principal du collège Jules Desdouets aurait dit de lui : « Rien d'ordinaire ne germe dans cette tête, ce sera le génie du mal ou celui du Bien. »7. En obtenant tous les prix dès l’âge de 15 ans, il s'affranchit des humiliations de la petite enfance.

Pendant ces années il eut comme ami Ernest Delahaye avec qui il échangea de nombreuses lettres8.

Vers la poésie

En 1870, alors en classe de rhétorique, le collégien se lie d'amitié avec Georges Izambard, le professeur de rhétorique, son aîné de six ans. Ce dernier lui prête des livres, tel les Misérables de Victor Hugo qui font bondir sa mère — qu'il surnomme « la Mother », « La bouche d’ombre » ou encore, « La Daromphe ».

De cette époque, subsistent les premiers vers : Les Étrennes des orphelins, parus dans La Revue pour tous en janvier 1870.

L’orientation poétique est alors celle du Parnasse avec la revue collective, Le Parnasse contemporain. Le 24 mai 1870, Arthur, alors âgé de 15 ans, écrit au chef de file du Parnasse, Théodore de Banville, pour transmettre ses volontés : « devenir Parnassien ou rien » et se faire publier. Pour cela, il joint trois poèmes : Ophélie, Sensation et Credo in unam. Banville lui répond, mais les poèmes en question ne paraîtront pas dans la revue.

Il songe alors à se rendre dans la capitale pour goûter à l'esprit révolutionnaire du peuple parisien.

Premières fugues

Le collégien de 16 ans vient de rafler les prix les plus prestigieux. Au cours des vacances scolaires de 1870, le 29 août, quelques jours avant la bataille de Sedan, Arthur trompe la vigilance de sa mère9 et se sauve avec la ferme intention de se rendre dans la capitale.

Contrôlé à son arrivée Gare du Nord, il ne peut présenter qu’un billet de transport irrégulier. Les temps troublés n’invitent pas à la clémence. Tandis que les armées prussiennes se préparent à faire le siège de Paris et va se proclamer la Troisième République, le voilà détenu dans la prison de Mazas.

De sa cellule, il écrit à Georges Izambard, à Douai10 pour lui demander de payer sa dette. Le professeur exécute sa demande et lui paie également le voyage pour se rendre à Douai, lui offrant l’hospitalité avant de retourner dans son foyer.

Rimbaud y débarque vers le 8 septembre. Redoutant le retour à Charleville, il y reste trois semaines11.

Pendant ce temps, l'armée prussienne Paris (1870)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Paris_%281870%29">encercle la capitale à partir du 19 septembre.

Jusqu’ici antimilitariste déclaré, Rimbaud est pris d'élans martiaux depuis la capitulation de Sedan. Si bien, qu’il est décidé à suivre son professeur parti s’engager volontairement dans la Garde nationale. N’étant pas majeur, il en sera empêché malgré ses protestations.

Par ailleurs, Rimbaud fait la connaissance du poète Paul Demeny, un vieil ami de son hôte. Celui-ci est co-directeur d’une maison d’édition : La Librairie Artistique, où il a fait paraître un recueil de poésies (Les Glaneuses). Rimbaud saisit l’occasion et, dans l’espoir d’être édité, lui dépose une liasse de feuillets où il a recopié quinze de ses poèmes.

Izambard, qui a prévenu Vitalie Rimbaud de la présence de son fils à Douai, en reçoit la réponse : « …chassez-le, qu’il revienne vite12!».

Pour calmer les esprits, il décide de raccompagner son élève jusqu'à Charleville. A leur arrivée, l’accueil est rude : une volée de gifles pour le fils, une volée de reproches, en guise de remerciements, pour le professeur qui, ébahi, « s’enfuit sous l’averse13».

Le 6 octobre, nouvelle fugue. Paris étant en état de siège, il part à Charleroi — il relate cette arrivée dans le sonnet, Au Cabaret-Vert, cinq heures du soir. Rêvant d’être journaliste, il tente, sans succès, de se faire engager comme rédacteur dans le Journal de Charleroi.

Dans l’espoir de retrouver Izambard, il se rend à Bruxelles puis à Douai où son professeur arrive quelques jours après, aux ordres de Vitalie Rimbaud, pour le faire revenir escorté de gendarmes. Ce fut fait le 1er novembre 1870.

Entre-temps, il s'était rendu chez Paul Demeny pour lui déposer les sept poèmes composés au cours de ce dernier périple (des versions antérieures, seront remises au parnassien, Théodore de Banville et à Izambard).

Le 10 juin 1871, Rimbaud écrira à Demeny : « … brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai14 ».

Ceux-ci seront répertoriés par les biographes sous l’appellation de Recueil de Douai ou Recueil Demeny.

Rimbaud parviendra toutefois à publier dans Le Progrès des Ardennes du 25 novembre 1870, un récit satirique, Le Rêve de Bismarck15, sous le pseudonyme de Jean Baudry16. Rimbaud y développe, après Victor Hugo, la symbolique d'une ville de Paris qui est la lumière de la Révolution et qui sera autrement difficile à combattre pour les Prussiens. Rimbaud prédit que Bismarck s'y brûlera le nez.

Paris sous la Commune

La réouverture du collège est retardée d'octobre 1870 à avril 1871.

En février 1871, à l'issue du Paris (1870)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Si%C3%A8ge_de_Paris_%281870%29">siège de Paris, Rimbaud fait une nouvelle fugue vers la capitale. La situation politique du pays est tendue et Rimbaud cherche à entrer en contact avec de futurs communards comme Jules Vallès et Eugène Vermersch, mais aussi avec le milieu des poètes, il rencontre aussi le caricaturiste André Gill.

Rimbaud revient à Charleville avant le début de la Paris (1871)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_%281871%29">Commune. Plusieurs témoignages prétendent qu'il est retourné à Paris à ce moment-là, cependant, ceci est impossible à démontrer dans l'état actuel des recherches. Cependant, le poète a ressenti très profondément la tragédie de la Commune.

Dans un poème violent, L'orgie parisienne (ou : Paris se repeuple), il dénonce la lâcheté des vainqueurs. Sa poésie se radicalise encore, devient de plus en plus sarcastique : Les Pauvres à l’Église, par exemple. L'écriture se transforme progressivement. Rimbaud en vient à critiquer fortement la poésie des romantiques et des Parnassiens, et dans sa lettre à Izambard du 13 mai 1871, il affirme son rejet de la « poésie subjective ». C'est également dans la lettre dite « du Voyant », adressée le 15 mai à Paul Demeny, qu'il exprime sa différence en exposant sa propre quête de la poésie : il veut se faire « voyant », par un « long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens ».

Selon Paul Verlaine, Rimbaud a composé son plus beau poème en vers suite à la semaine sanglante : Les Veilleurs17 ; son sujet était la douleur sacrée causée par la chute de la Commune.

Vilains Bonshommes

Il est difficile de situer le début de la relation épistolaire avec Verlaine. Celui-ci prétend avoir reçu très peu de courriers et ne parle que de l'envoi des Premières communions et des Effarés.

Charles Bretagne met Rimbaud en contact avec son ami Paul Verlaine et un courrier a dû sceller le prochain départ de Rimbaud pour Paris vers le mois d'août.

En août 1871, dans son poème parodique, Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs, Rimbaud exprime une critique ouverte de la poétique de Banville. Finalement Verlaine l'appelle à Paris : « Venez chère grande âme, on vous appelle, on vous attend ! »

Bien que brillant élève, Arthur Rimbaud ne retournera pas au collège.

Il arrive dans la capitale vers le 15 septembre 1871. Il est présenté et très bien accueilli par ses pairs plus âgés, au dîner des « Vilains Bonshommes » le 30 septembre. Il y rencontre une part essentielle des grands poètes de son temps. Il est successivement logé par Verlaine, rue Nicolet, non sans heurts avec la femme de ce dernier, puis chez Charles Cros, André Gill et même quelques jours chez Théodore de Banville18.

Le 20 octobre de cette année, Rimbaud a tout juste 17 ans. Il a atteint sa maturité poétique comme en témoignent plusieurs chefs-d'œuvre comme Les Premières communions et Le Bateau ivre.

En mars 1872, les provocations de Rimbaud excèdent le milieu parisien depuis quelque temps. L'incident Carjat au dîner des Vilains Bonshommes de mars 1872 fut la goutte qui fait déborder le vase. Rimbaud complètement saoul y a blessé le célèbre photographe d'un coup de canne-épée. Pour sauver son couple et rassurer ses amis, Verlaine se condamne à éloigner Rimbaud de Paris.

Rimbaud se fait oublier quelque temps en retournant à Charleville, puis revient dans la capitale dans le courant du premier semestre 1872 pour de nouveau quitter Paris le 7 juillet, cette fois en compagnie de Verlaine. Commence alors avec son aîné une liaison amoureuse et une vie agitée à Londres, puis à Bruxelles.

Cette liaison tumultueuse se termine par ce que la chronique littéraire désigne sous le nom de « drame de Bruxelles » : en juillet 1873, les deux amants sont à Londres. Verlaine quitte brusquement Rimbaud, en affirmant vouloir rejoindre sa femme, décidé à se tirer une balle dans la tête si elle n'accepte pas. Il réside dans un hôtel bruxellois. Rimbaud le rejoint, persuadé que Verlaine n'aura pas le courage de mettre fin à ses jours. Alors que Rimbaud veut le quitter, Verlaine, ivre, tire sur lui à deux reprises, le blessant légèrement au poignet. Verlaine est incarcéré à Mons.

Rimbaud rejoint la ferme familiale de Roche où il s’isole pour écrire Une saison en enfer. Son parcours littéraire s'achève par l'irruption de « la réalité rugueuse à étreindre ». Aussi va-t-il se taire, parce qu'il a accompli tout ce qui était en son pouvoir, dans le « désert et la nuit » qui l'entourent. Il sait désormais qu'à elle seule, la poésie ne peut changer la vie si elle n'est pas servie par une révolution totale où l'amour, la liberté et la poésie se conjuguent au présent.

Il retourne un temps à Londres en compagnie du poète Germain Nouveau, qui participe à la mise au net des manuscrits des Illuminations.

Venant d’avoir 20 ans en octobre 1874, il ne peut se rendre à temps devant le conseil de révision pour le tirage au sort. Le maire de Charleville s’en charge et n’a pas la main heureuse. De retour le 29 décembre, Rimbaud fait valoir un article de la loi sur le recrutement du 27 juillet 1872, qui le fait bénéficier d’une dispense grâce à son frère Frédéric, déjà engagé pour 5 ans. Il est donc dispensé du service militaire mais pas de la période d’instruction (à laquelle il se dérobera).

Abandon de la poésie

- « Car Je est un autre. Si le cuivre s'éveille clairon, il n'y a rien de sa faute ». (Extrait de la lettre à Paul Demeny (dite lettre du voyant), 15 mai 1871).

Il ne retournera pas en Angleterre car, après avoir étudié l’allemand depuis le début de l’année 1875, il part pour l'Allemagne le 13 février19, pour se rendre à Stuttgart pour parfaire son apprentissage de la langue. Verlaine, libéré depuis le 16 janvier, après 18 mois d’incarcération, transformé par des accès mystiques, vient le voir « un chapelet au pince… Trois heures après on avait renié son dieu et fait saigner les 98 plaies de N.S. Il est resté deux jours et demi...[et]...s’en est retourné à Paris…20 ». Le temps de lui remettre les manuscrits des Illuminations, afin qu'il les remette à Germain Nouveau, pour une éventuelle publication21.

Fin mars, il quitte Stuttgart avec maintenant, l’envie d’apprendre l’italien.

Pour ce faire, il traverse la Suisse en train et, par manque d’argent, franchit le Saint-Gothard à pied. À Milan, une veuve charitable lui offre opportunément l'hospitalité. Il y reste une trentaine de jours puis reprend la route. Victime d’une insolation sur le chemin de Sienne, il est soigné dans un hôpital de Livourne puis est rapatrié le 15 juin, à bord du vapeur Général Paoli. Débarqué à Marseille, il est à nouveau hospitalisé quelque temps.

Après ces aventures « épastrouillantes » [dixit Ernest Delahaye], il annonce à ce dernier son intention d’aller s’engager dans les carlistes, histoire d’aller apprendre l’español [sic]22mais ne la concrétisera pas. Redoutant les remontrances de la Mother, il traine des pieds en vivant d’expédients dans la cité phocéenne.

Il fera son retour à Charleville mi-août où, entre-temps, sa famille a changé de logement23.

Cette année-là, à l’instar de son ami Delahaye, Rimbaud envisage de passer son baccalauréat ès science avec l’objectif de faire France)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_%28France%29">Polytechnique, ce qu’il ne peut réaliser car vingt ans est l’âge limite pour y accéder et, en cet automne 1875, il en a vingt et un.

Nouvelle foucade : il suit des cours de solfège et de piano et obtient le consentement de la mère pour installer l’instrument au logis.

À ce moment, Verlaine qui reçoit des nouvelles de Rimbaud par l’échange d’une correspondance assidue avec Delahaye, est en demande d’anciens vers d’Arthur.

« Des vers de Lui ? Il y a beau temps que sa verve est à plat. Je crois même qu’il ne se souvient plus du tout d’en avoir fait24. »

Le 18 décembre, sa sœur Vitalie meurt à 17 ans et demi d’une synovite tuberculeuse. Le jour des obsèques, les assistants regardent avec étonnement, le crâne rasé du fils cadet.

Vers l’Orient

Après avoir mûri quelques solutions pour découvrir d’autres pays à moindre frais, il reprend la route en mars 1876, pour se rendre en Autriche. Le périple envisagé tourne court : à Vienne, dépouillé par un cocher puis arrêté pour vagabondage, il est expulsé du pays et se voit contraint de regagner Charleville.

Aux environs de mai, il repart. Cette fois, en direction de Bruxelles. S’est-il fait racoler par les services d’une armée étrangère ? Toujours est-il qu’il se présente, au bureau de recrutement de l’armée coloniale néerlandaise, pour servir dans les colonies indiennes.

Muni d’un billet de train, il aboutit – après un contrôle à la garnison de Rotterdam – dans la caserne d’Harderwijk, le 18 mai, où il signe un engagement pour 6 ans.

Le 10 juin, Rimbaud et les autres mercenaires, équipés, formés, riches de leur prime (300 florins au départ du bateau, 300 florins à l'arrivée à destination 25) et chargés de réprimer une révolte dans l’île de Sumatra, sont transportés à Den Helder, pour embarquer à bord du Prins van Oranje, direction Java. Après une première escale à Southampton et le contournement de Gibraltar, le voyage connait quelques désertions lors d’escales ou passages près des côtes : Naples, Port-Saïd, traversée du canal de Suez, Suez, Aden et Padang26. Le 23 juillet, le vapeur accoste à Batavia. Une semaine après, les engagés reprennent la mer jusqu’à Semarang pour être acheminés en train puis à pied jusqu’à la caserne de Salatiga.

En possession de la seconde partie de sa prime, goûtant peu la discipline militaire, Rimbaud déserte. Quelques semaines lui sont nécessaires pour se cacher et retourner à Semarang où il se fait enrôler sur le Wandering Chief, un voilier écossais qui appareille le 30 août pour Queenstown, en Irlande.

Au bout d’un mois de mer, le navire essuie une tempête en passant le cap de Bonne-Espérance. La mâture détériorée, il continue néanmoins sa route sur Sainte-Hélène, l’île de l’Ascension, les Açores… Arrivé à bon port le 6 décembre, « Rimbald le marin », comme le surnommera Germain Nouveau, quand il le rencontrera à Paris, poursuit par les étapes suivantes : Cork, Liverpool, Le Havre, Paris et toujours pour finir... à Charlestown27.

L’Homme aux semelles de vent

La belle saison revenue, Arthur Rimbaud quitte à nouveau Charleville en 1877. Son entourage et ses amis peinent à suivre son itinéraire durant cette année. Les seules sources de renseignements, souvent contradictoires, viennent de son ami Ernest Delahaye et de sa sœur Isabelle.

Seule certitude : sa présence à Brême où il a rédigé une lettre en anglais le 14 mai, au consul des États-Unis d’Amérique. Lettre signée John Arthur Rimbaud, et dans laquelle il demande « à quelles conditions il pourrait conclure un engagement immédiat dans la Marine américaine », en faisant valoir sa connaissance des langues anglaise, allemande, italienne et espagnole28.

Il ne reçut apparemment pas de réponse favorable car, selon Delahaye, il se serait rendu à Cologne puis à Hambourg, pour divers projets inaboutis29.

Le 16 juin, ce dernier écrit à Verlaine : « Du voyageur toqué pas de nouvelles. Sans doute envolé bien loin, bien loin… » Le 9 août, le même épistolier informe son ami Ernest Millot « qu’il a été signalé dernièrement à Stockholm, puis à Copenhague, et pas de nouvelles depuis.

Dix-neuf ans plus tard, Delahaye rapportera dans une lettre à Paterne Berrichon, du 21 août 1896, qu’à Hambourg, Arthur s’engagea « dans la troupe du cirque Loisset, comme interprète, il passa ainsi à Copenhague, puis à Stockholm d’où rapatrié par consul français30».

Pour sa part, Isabelle Rimbaud, réfutera l’épisode du cirque mais citera un emploi dans une scierie en Suède dans une lettre à Paterne Berrichon (son futur époux), du 30 décembre 189631. Isabelle révèlera également que son frère « visita les côtes du Danemark, de la Suède et de la Norvège, puis revint par mer jusqu’à Bordeaux, sans passer le moins du monde par Hambourg32 ».

Après une halte à Charleville, Rimbaud se rend à Marseille en septembre où il embarque pour Alexandrie en Égypte. Pris de douleurs gastriques, peu après le début de la traversée, il est débarqué à Civita-Vecchia, en Italie. Retour à Marseille et direction les Ardennes pour y passer l’hiver.

Vers cette période, Vitalie Rimbaud habite à Saint-Laurent, dans une propriété héritée de sa famille (les Cuif).

Si l’on fait abstraction d’hypothétiques témoignages (voyage à Hambourg et périple en Suisse pour Berrichon33 , « vu dans le quartier latin, vers Pâques » par un ami d’Ernest Delahaye34…), Les neuf premiers mois de l’année 1878 ne sont pas plus riches de renseignements fiables que ceux de l’année précédente.

En avril, les fermiers de Roche ne désirant pas renouveler leur bail, Vitalie Rimbaud s’installe définitivement dans la ferme pour la diriger.

Fin juillet, Ernest Delahaye écrit : « L'homme aux semelles de vent est décidément lavé. Rien de rien35. »

Pourtant, Arthur revient et participe aux moissons auprès de son frère Frédéric, de retour de ses cinq années d’armée.

Le 20 octobre, jour de ses 24 ans, Rimbaud reprend la route ; passe les Vosges, franchit le Saint-Gothard sous la neige, traverse l’Italie jusqu’à Gênes.

Le dimanche 17 novembre, dans un dernier élan littéraire, il décrit les péripéties de son périple dans une longue lettre à sa famille. Le même jour, son père meurt à Dijon.

Le 19 novembre, Rimbaud s'embarque pour Alexandrie. Arrivé vers le 30 novembre, il se met à chercher du travail. Un ingénieur français, lui propose de l'employer sur un chantier situé sur l’île anglaise de Chypre. Pour conclure l'affaire, il demande un indispensable certificat de travail à sa mère (lettre écrite d’Alexandrie, en décembre 1878).

Le 16 décembre, le voilà chef de chantier à 30 kilomètres à l’est du port de Larnaca, dans l'entreprise Ernest Jean & Thial fils. Chargé de diriger l’exploitation d’une carrière de pierres, il tient les comptes et s’occupe de la paie des ouvriers (lettre à sa famille du 15 février 1879).

En 1879, atteint de fièvres (paludisme ?), il quitte Chypre muni d’une attestation de travail, datée du 28 mai36. En convalescence à Roche, il se rétablit suffisamment pour apporter son aide aux moissons d’été.

Après une ultime visite de son ami Delahaye en septembre, Arthur n’attend pas la saison froide et part avec l’intention de retourner à Alexandrie.

Repris par un accès de fortes fièvres à Marseille, il se résout à passer l’hiver dans sa famille – hiver qui se révèlera particulièrement rigoureux.

Sa santé recouvrée en mars 1880, le voilà de nouveau à Alexandrie. Ne trouvant pas d’emploi, il débarque à Chypre. Ses anciens employeurs ayant fait faillite, il réussit à décrocher un travail de surveillant dans un chantier de construction. Il s'agit de la future résidence d'été du gouverneur anglais, que l'on bâtit au sommet des monts Troodos37(lettre aux siens, du 23 mai 1880).

À la fin du mois de juin, Arthur Rimbaud quitte l’île « après des disputes […] avec le payeur général et [son] ingénieur. » (lettre aux siens du 17 août 1880). Rendu dans le port d'Alexandrie, Rimbaud n'envisage plus de retour en France.

Entre la Corne de l'Afrique et l'Arabie

- « L'air marin brûlera mes poumons, les climats perdus me tanneront. » Une saison en Enfer.

Aden

paul verlaine

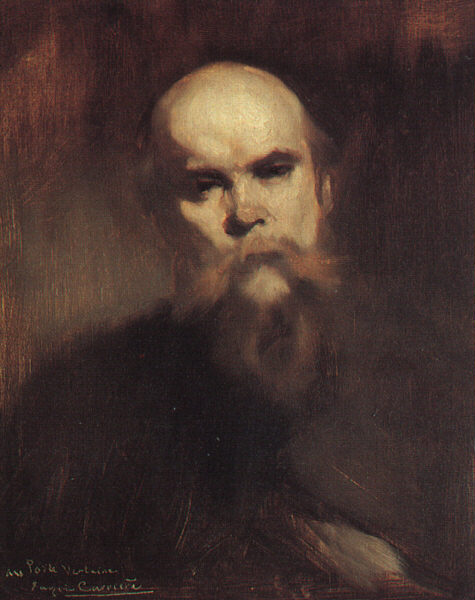

Paul Verlaine

| Paul Verlaine | |

| Activité(s) | Poète |

|---|---|

| Naissance | 30 mars 1844 Metz, |

| Décès | 8 janvier 1896 (à 51 ans) Paris, |

| Langue d'écriture | français |

| Genre(s) | Poésie |

Verlaine se trouve en bas à gauche et Rimbaud à sa gauche

Paul Marie Verlaine est un poète français, né à Metz le 30 mars 1844 et mort à Paris le 8 janvier 1896.

Paul Verlaine est avant tout le poète des clairs-obscurs. L'emploi de rythmes impairs, d'assonances, de paysages en demi-teintes le confirment, rapprochant même, par exemple, l'univers des Romances sans paroles des plus belles réussites impressionnistes. C'est lui qui a lancé la notion de « poètes maudits ».

Sommaire [masquer] |

Biographie[modifier]

La famille de Verlaine appartient à la petite bourgeoisie : son père, comme celui de Rimbaud, est capitaine dans l'armée. Sa mère a vécu à Fampoux et a gardé longtemps sur la cheminée familiale les bocaux avec les fœtus de ses fausses-couches1.

Paul Verlaine est né à Metz rue de la Haute-Pierre près des jardins de l'esplanade et du tribunal. Il est baptisé en l'Eglise Notre-Dame de Metz. Les Verlaine quittent la ville en 1851.

Installé avec sa mère au 26 rue Lécluse à la suite du décès de son père2, il fréquente les cafés et salons littéraires parisiens puis, en 1866, collabore au premier Parnasse contemporain et publie les Poèmes saturniens (où figure en particulier Chanson d'automne, que Radio Londres rendra célèbre). On y sent l'influence de Baudelaire, cependant que s'y annonce déjà l'« effort vers l'Expression, vers la Sensation rendue »3 qui caractérise sa meilleure poésie. En 1869, les Fêtes galantes, des fantaisies évoquant le XVIIIe siècle de Watteau, confirment cette orientation. En 1870, il épouse Mathilde Mauté, à laquelle il vient de dédicacer La Bonne Chanson.

La France déclare la guerre à la Prusse, Paris est assiégé, le Second Empire Français s'effondre et le nouvel Empire allemand est proclamé au Château de Versailles.

L'année suivante, Verlaine prend fait et cause pour la Paris (1871)" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Commune_de_Paris_%281871%29">Commune de Paris, réprimée dans un bain de sang par le gouvernement d'Adolphe Thiers, installé à Versailles. Verlaine quitte Paris avec sa femme par crainte des représailles, et ce n'est que peu de temps après son retour à Paris, alors que le jeune couple est logé chez les parents de Mathilde, qu'Arthur Rimbaud surgit dans sa vie et vient la bouleverser. Verlaine quitte son épouse et part en compagnie du jeune poète pour l'Angleterre (d'après Edmond Lepelletier, il y voit Prosper-Olivier Lissagaray, rencontre Félix Régamey, assiste à une représentation du Roi Carotte de Jacques Offenbach) et la Belgique. De 1871 à 1873, ils entretiendront une liaison amoureuse.

C'est pendant ces voyages qu'il écrira une grande partie du recueil Romances sans paroles. En 1873, lors d'une dispute au domicile de sa mère à Bruxelles, il tire deux coups de révolver en direction de Rimbaud et le blesse d'une balle au poignet. Bien que Verlaine regrette immédiatement jusqu'à supplier Rimbaud de le tuer, ce dernier prend peur lorsque Verlaine le devance en pleine rue et qu'il porte sa main à son revolver. Rimbaud fuit et le dénonce à la police. Bien que Rimbaud ait retiré sa plainte, il est condamné à l'issue d'un procès relaté par la presse, à deux ans de prison, plus en raison de son homosexualité, alors condamnable, que de l'incident. Il les purge à Bruxelles et à Mons. Durant son séjour en prison, où il élabore la matière d'un recueil qui ne verra jamais le jour (Cellulairement), son épouse obtient la séparation de corps dont la procédure avait été lancée dès 1871. Il se convertit au catholicisme. De cette nuit mystique en prison date probablement l'abandon de Cellulairement et l'idée du recueil Sagesse, qui profitera, avec Jadis et Naguère (1884) et Parallèlement (1888), d'une grande partie des poèmes du recueil mort-né. À sa sortie, il se rend à nouveau en Angleterre.

En 1883, il publie dans la revue Lutèce la première série des « poètes maudits » (Stéphane Mallarmé, Tristan Corbière, Arthur Rimbaud) qui contribue à le faire connaître. Avec Mallarmé, il est traité comme un maître et un précurseur par les poètes du symbolisme et par les décadents. En 1884, il publie Jadis et Naguère qui marque son retour sur l'avant-scène littéraire, bien que le recueil soit essentiellement composé de poèmes antérieurs à 1874. La même année, dans À Rebours, J.-K. Huysmans lui réserve une place prééminente dans le Panthéon littéraire de Des Esseintes. En 1885, dans les Déliquescences d'Adoré Floupette4, Gabriel Vicaire et Henri Beauclair le consacrent officieusement chef d'école des Décadents. En 1886, il collabore à la Revue contemporaine d'Édouard Rod.

À partir de 1887, alors que sa célébrité s'accroît, il plonge dans la misère la plus noire. Le jeune compositeur Reynaldo Hahn chantera dans le salon Alphonse Daudet, devant le poète, son premier cycle de mélodies, les Chansons grises qui regroupe sept poèmes de l'auteur (partition publiée en 1893 par la maison Heugel). Les productions littéraires de ses dernières années sont purement alimentaires (à l'exception peut-être de Femmes et Hombres, recueils de poèmes érotiques publiés sous le manteau5). À cette époque, il partage son temps entre le café et l'hôpital. En 1894, il est couronné « Prince des Poètes » et doté d'une pension. Usé prématurément, il meurt en 1896, à Paris à l'âge de 51 ans au 39 rue Descartes dans le cinquième arrondissement. Le lendemain de son enterrement, plusieurs quotidiens relatent un événement curieux : dans la nuit qui a suivi les obsèques, la statue de la Poésie, au faîte de l'Opéra, a perdu un bras qui s'est écrasé, avec la lyre qu'il soutenait, à l'endroit où le corbillard de Verlaine venait de passer.

Initialement, Paul Verlaine a été inhumé dans la 20e division du cimetière des Batignolles à Paris, une zone qui se trouve actuellement en dessous du boulevard périphérique. En 1989, sa tombe fut transférée dans la 11e division, en première ligne du rond-point central.

Œuvres de Paul Verlaine[modifier]

- Mes prisons

Paul Verlaine en proie à la misère et à la pauvreté, tel est le lot du célèbre poète français. L'auteur des Fêtes galantes et des Romances sans paroles se trouve acculé au pied du mur. Malade et sans le sou, Paul Verlaine trouve refuge en prison. Sa route le conduit là: entre quatre murs et derrière les barreaux. Il a trente ans. Alcoolique, son tempérament fougueux le pousse aux excès et dans un moment de colère et d'ivresse, il tire deux coups de feu sur son ami, le jeune Arthur Rimbaud. La prison représente un havre de sécurité pour le poète car il peut se consacrer là à la lecture et à l'écriture sans se soucier du gîte et du couvert. Ses œuvres en prose sont moins connues que celles poétiques, mais elles gagnent à être lues. Mes prisons nous ouvrent la porte sur l'univers carcéral de cette époque. La prose du poète se fait savante et laborieuse dans cet ouvrage d'une centaine de pages. Fin lettré, on ne doit pas oublier qu'il fut reçu bachelier en 1862. Et tous ses poèmes sont là pour plaider en sa faveur. On ne peut dire que Paul Verlaine fut maltraité en prison, il décrit ce lieu comme presqu'aimable. Il y fit au moins trois séjours en quinze ans. Si la poésie est au cœur de sa vie, la foi et son amour de la langue latine transparaissent dans plusieurs pages de Mes prisons. Contre mauvaise fortune le poète décide de faire bon cœur. Par un étrange concours de circonstances, c'est dans ce milieu carcéral que Verlaine retrouve sa lucidité. Cela lui donne l'opportunité de porter sur lui-même et sur son entourage un regard réaliste et bienveillant. Nulle amertume dans ces pages. Il refait ses forces pour mieux retourner dans la mêlée. Cela finira par venir à bout de lui. Aux prisons succèderont les hôpitaux dont il décrira bientôt ses séjours dans un autre ouvrage en prose de même ton : Mes hôpitaux.

- Mes hôpitaux

Dernier refuge du poète en fin de parcours, l'hôpital soigne, héberge, nourrit un homme célèbre mais malade. Différents séjours dans différents établissements s'échelonnent sur une période de dix ans, les dix dernières années de sa vie. Paul Verlaine souffre de diabète, d'alcoolisme, d'ulcères et de syphilis. Son état ne cesse de se détériorer. Sa mère meurt, plusieurs de ses amis aussi dont Arthur Rimbaud. Ces décès le laissent plus seul que jamais. Il se lie d'amitié avec deux prostituées qui lui feront la vie dure et qui profiteront de lui en le volant des fruits de son travail de conférencier. Les trompettes de la renommée sonnent aux oreilles d'un Paul Verlaine au bout du rouleau. Dans son cas, cette rançon de la gloire se fait onéreuse mais le poète ne se plaint pas. Il entreprend la rédaction de cet ouvrage autobiographique Mes hôpitaux qui paraissent en novembre 1891. Le poète a encore cinq années à vivre, ce seront les plus difficiles. Mes hôpitaux ressemblent à une chronique, celle d'un homme malade mais lucide. De nombreux noms surgissent de ces pages; des noms de poètes, d'écrivains, de musiciens, de médecins, de professeurs, de femmes et de monde issu de tous les milieux. Par son précieux témoignage, Paul Verlaine perpétue leur souvenir jusqu'à nous.

Il meurt le 8 janvier 1896 d'une congestion pulmonaire.

Jean-Pierre Richard a défini Verlaine comme étant le poète de la fadeur6, des impressions indécises, rêvant d'une poésie qui serait un chant discret et doux. Son œuvre a été regardée essentiellement à la lumière de son Art poétique7, composé dès 1874 mais publié en 1884, qui semble résumer et théoriser le mouvement symboliste, lequel prend son essor depuis une dizaine d'années déjà8 :

- De la musique avant toute chose,

- Et pour cela préfère l'Impair

- Plus vague et plus soluble dans l'air,

- Sans rien en lui qui pèse ou qui pose.

Reste que cet aspect original de l'œuvre de Verlaine ne doit pas en masquer la complexité : partagé toute sa vie entre le rêve et l'action, entre la marginalité et les velléités bourgeoises, il laisse en guise de testament un poème intitulé Mort ! où s'énonce une dernière fois ce tiraillement :

- Armes, vibrez ! mains admirables, prenez-les,

- Mains scélérates à défauts des admirables !

- Prenez-les donc et faites signe aux En-allés

- Dans les fables plus incertaines que les sables.

- Tirez du rêve notre exode, voulez-vous ?

- Nous mourrons d'être ainsi languides, presque infâmes !

- Armes, parlez ! Vos ordres vont être pour nous

- La vie enfin fleurie au bout, s'il faut, des lames.

Bien que connaissant un succès tardif, la carrière de Paul Verlaine ne fut pas triomphale. L'espérance et le chaos s'y répondent dans un rythme qui semble venir du fond des âges et qui reste, pour cela même, hautement populaire, car la poésie verlainienne est traversée de repentirs, et est inlassablement en débat entre chair et raison (in Christophe Dauphin, Paul Verlaine, un centenaire en clair-obscur, Poésie 1/Vagabondages n°46, 2006). Quant à l'inspiration religieuse, il ne semble pas qu'elle soit parvenue à relancer en lui l'invention formelle. Pourtant, au dire de Mallarmé (et comme il a raison !), tout lecteur de Verlaine peut « Tâter la ressemblance avec les maux humains. » Paul Verlaine est bien ce poète victime de ses propres démons qui aura été habité par la nostalgie d'improbables compromis entre les pôles antagonistes de son mysticisme et de sa sensualité (dans Christophe Dauphin, Verlaine ou les bas-fonds du sublime, éditions de Saint-Mont, 2006). Il aura constamment été la proie des conflits qui se reflétèrent dans sa vie ballottée, comme dans son œuvre. S'il subît l'influence de certains maîtres à ses débuts, il la dépassa assez tôt pour imposer un ton inimitable que résume un poème tel que « Art poétique » : O qui dira les torts de la Rime ? – Quel enfant sourd ou quel nègre fou – Nous a forgé ce bijou d'un sou – Qui sonne creux et faux sous la lime ? – De la musique encore et toujours ! – Que ton vers soit la chose envolée – Qu'on sent qui fuit d'une âme en allée – Vers d'autres cieux à d'autres amours.

Œuvres[modifier]

- Poésies

- Poèmes saturniens (1866)

- Les Amies (1867)

- Fêtes galantes (1869)

- La Bonne Chanson (1872)

- Romances sans paroles (1874)

- Sagesse (1880)

- Jadis et naguère (1884)

- Amour (1888)

- Parallèlement (1889).

- Dédicaces (1890)

- Femmes (1890)

- Hombres (1891)

- Bonheur (1891)

- Chansons pour elle (1891)

- Liturgies intimes (1892)

- Élégies (1893)

- Odes en son honneur (1893)

- Dans les limbes (1894)

- Épigrammes (1894)

- Chair (1896)

- Invectives (1896)

- Biblio-sonnets (1913)

- Œuvres oubliées (1926-1929)

- Cellulairement

- Proses

- Les Poètes maudits (1884)

- Louise Leclercq (1886)

- Les Mémoires d'un veuf (1886)

- Mes Hôpitaux (1891)

- Mes Prisons (1893)

- Quinze jours en Hollande (1893)

- Vingt-sept biographies de poètes et littérateurs (parues dans Les Hommes d'aujourd'hui)

- Confessions (1895)

Médias[modifier]

- Portraits

Portrait par Félix Vallotton paru dans La Revue blanche en 1896.

Portrait par Félix Régamey. Verlaine et Rimbaud dans une rue de Londres en 1872.

Portrait par Alexis Mérodack-Jeanneau. À Verlaine 1903, Musée du Petit Palais de Genève.